Episodes

Wednesday Sep 11, 2024

107 — How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg

Wednesday Sep 11, 2024

Wednesday Sep 11, 2024

This episode fits perfectly into my longer-lasting quest to understand complex societies and how to handle it. I am thrilled about the opportunity to have a conversation with Johan Norberg. The title of our conversation is: How to organise complex societies?

Johan Norberg is a bestselling author of multiple books, historian of ideas and senior fellow at the Cato Institute. I read his last two books, Open, The Story of Human Progress and The Capitalist Manifesto. Both are excellent books, I can highly recommend. We will discuss both books in the wider bracket of the challenge how to handle complex societies.

The main question we discuss is, how can we handle complex societies? Which approaches work, give people opportunity, freedom and wealth, and which do not work. The question can be inverted too: When systems are more complex, is also more control and commands needed, or the opposite?

»The more complex the society, the less it can be organised—the more complex society gets, the more simple rules we need.«

Knowledge and power behave differently, as Tom Sowell puts it:

“It's much easier to concentrate power than knowledge.”

The consequence seems to be:

“If we centralise power we loose knowledge”

We talk about the historic background of the idea of liberty, for instance John Stewart Mills On liberty, Friedrich Hayek Road to Serfdom. Did we lose our desire for liberty? The Austrian philosopher Konrad Paul Liessmann observes:

“Dass das Volk nicht herrschen kann, sondern erzogen, belehrt, bevormundet und mehr oder weniger sanft in die richtige Richtung gedrängt werden soll, ist überall spürbar. Die ubiquitäre pädagogische Sprache ist verräterisch.”

“The fact that the people cannot rule, but are to be educated, instructed, patronised and more or less gently pushed in the right direction, can be felt everywhere. The ubiquitous pedagogical language is treacherous.”

How then, should we think about liberty and responsibility?

“There is only one basic human right, the right to do as you damn well please. And with it comes the only basic human duty, the duty to take the consequences.”, P. J. O'Rourke.

That might be an uncomfortable truth for some, though. Freedom has consequences and responsibilities! The trend of the last decades points to a different direction. Every minute detail seems to be regulated by someone who allegedly knows better:

“Large projects are essentially illegal in California and in Europe”, Elon Musk

The consequence is, as I have discussed in previous episodes, stagnation since many decades. Follow the links below to other episodes. Now, did we become an old, risk-averse, dying society? This would not be good news because:

“With innovation comes the risk of failure”

And the uncomfortable truth is: Our desire to reduce risks might actually increase risks.

“If we are saying that we should not accept anything until it is perfectly safe, that’s the most unsafe and risky bet we could do.”

How can we muddle out of this mess?

“Nothing comes from a committee, nothing from a single genius fully developed. Innovation comes from a process of experiments, trial and error, feedback and adaptation, changes and more people getting involved.”

There is no such thing as an immaculate conception of a new technology.

But what about volatility? Is volatility a risk? For whom? The individual, society? Is societal risk decreasing when we reduce volatility?

What does Johan mean by openness, and why is it Important?

“Openness for me means openness to surprises. This is the only way for societies to thrive and function long term. […] Historically, life was nasty, brutish, and short. We need new things. We need new knowledge, new technological capacity and wealth.”

So why did the industrial revolution happen in the West? What is the connection to openness? What can we learn about control in societies?

“Societies have to be decentralised not top down controlled.”

But Mervyn King discusses in his excellent book Radical Uncertainty the fact, that we cannot predict the future. What happens with innovation that we cannot predict?

“Under open institutions, people will solve more problems than they create.”

Moreover, the opposite is not true. Not innovating does not reduce risk:

“If we would do nothing, we would also be surprised by unpredictable developments. […] We solved the problems that were existential and created better problems and level up. […] I prefer those problems to the ones that made life nasty, brutish and short.”

In Europe, the precautionary principle is in high regard. Does it work, or is it rather a complete failure of epistemology?

But what about capitalism? Has it failed us or is it the saviour? Does the Matthew principle speak against capitalism?

“Elites have an interest to protect the status quo” which is a reason why free markets were blocked in many societies. This does not speak against free markets, but rather is an argument for free markets.

Is the idea of capitalism and free markets more difficult to grasp on a psychological level? Socialist ideas sound nice (when you are in a family or small group) but they do not scale. And even worse, if you try to scale them, do they create the opposite of the desired effect? In a society, we are the kids, and we have other ideas than some authoritarian figure, and we have the right to our ideas.

“The only way to organise a complex society of strangers with different interests and different ideas and different vantage points on the world is not to control it, but instead give them the freedom to act according to their own individual creativity and dreams. […] You can get rich that way, but only by enriching others.”

Moreover, the distribution problem evidently is not solved by top-down political concepts. In authoritarian systems, poverty is equally distributed, but the elites still enrich themselves.

But is trade and economy not used as a weapon on an international scale? How does that fit together, and does that not open up massive risks when we stick to free markets?

“If goods don't cross borders, soldiers will.”

Why is diversification, important, and how to reach it? What happened in Argentina, a very timely question after the new presidency of Javier Milei.

“Argentina should be a memento mori for all of us. […] 100 years ago, Argentina was one of the richest countries of the planet. It had the future going for it”. […] If Argentina can fail, so can we, if we make the wrong decisions.”

There are countries on every continent that make rapid progress. What do they have in common?

At the end of the day, this is a hopeful message because wealth and progress can happen everywhere. Since the turn of the millennium, almost 140,000 people have been lifted out of extreme poverty every day. For more than 20 years. Where did that happen and why? What can we learn from Javier Milei?

“I am an incredible optimist once I gaze away from politics and look at society.”

How can we repay the debt to previous generations that gave us the living standards we enjoy today?

References

Other Episodes

-

Episode 103: Schwarze Schwäne in Extremistan; die Welt des Nassim Taleb, ein Gespräch mit Ralph Zlabinger

-

Episode 101: Live im MQ, Macht und Ohnmacht in der Wissensgesellschaft. Ein Gespräch mit John G. Haas.

-

Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert

-

Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)

-

Episode 89: The Myth of Left and Right, a Conversation with Prof. Hyrum Lewis

-

Episode 77: Freie Privatstädte, ein Gespräch mit Dr. Titus Gebel

-

Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens

-

Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood

-

Episode 65: Getting Nothing Done — Teil 2

-

Episode 64: Getting Nothing Done — Teil 1

-

Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom

-

Episode 34: Die Übersetzungsbewegung, oder: wie Ideen über Zeiten, Kulturen und Sprachen wandern – Gespräch mit Prof. Rüdiger Lohlker

Johan Norberg

- Johan Norberg is Senior Fellow at the Cato Institute

- Johan Norberg on Twitter/X

- Johan Norberg on LinkedId

- Johan Norberg, Open. The Story Of Human Progress, Atlantic Books (2021)

- Johan Norberg, The Capitalist Manifesto, Atlantic Books (2023)

Literature, Videos and Links

- John Stuart Mill, On Liberty (1859)

-

Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, Routledge (1944)

-

Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)

- Johan Norberg, A Conversation with Elon Musk, The Cato Institute (2024)

- Reason TV: Nick Gillespie and Magatte Wade, Don't blame colonialism for African poverty (2024)

- Jason Hickel, The Divide – A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions, Windmill (2018)

- Victor Davis Hanson on subsidies and tarifs (2024)

- Konrad Paul Liessmann, Lauter Lügen, Paul Zsolnay (2023)

- P. J. O'Rourke, The Liberty Manifesto; Cato Institute (1993)

Saturday Jan 20, 2024

089 — The Myth of Left and Right, a Conversation with Prof. Hyrum Lewis

Saturday Jan 20, 2024

Saturday Jan 20, 2024

Is the political left and right position changing regularly? For many years now, I have been getting more and more uneasy when pundits and journalists use the “left/right” dichotomy. In my lifetime, I have observed numerous political topics that were once at the core of “left” politics that suddenly are named “right” and vice versa.

I then came across the book with the very name “The Myth of Left and Right” and it is a terrific read. So I was very excited that one of the authors, Hyrum Lewis agreed to a conversation.

Hyrum Lewis is a professor of history at BYU-Idaho and was previously a visiting scholar at Stanford University. He received a PhD from the University of Southern California and has written for the Wall Street Journal, Quillette, RealClearPolitics, The Washington Examiner, and other national publications. His most recent book, The Myth of Left and Right (co-authored with Verlan Lewis) was published by Oxford University Press in 2023.

Moreover, this episode fits very nicely with the previous episode with Prof. Möllers on liberalism, so if you are a German speaker, please check this one out as well.

Political realities do not map to a single variable or descriptor—there is no such thing as a political monism. Are “left” and “right” just post-hoc narratives where we try to construct ideologies that are not actually there?

We observe a regular flip-flopping in history; what are prominent examples?

“There is no left and right; there are just two tribes, and what these tribes believe and stand for will change quite radically over time since there is no philosophical core uniting the tribe.”

I, personally, have a profound problem with the term “progressive”, but more generally, what do these terms even mean: progressivism, conservatism, reactionary, liberal?

“It is a loaded and self-serving term […] what is considered progressive changes from day to day.”

“If you don't agree with every policy we believe in […] then you are obviously on the wrong side of history. You are standing against progress.”

So, are left and right not a philosophy but rather a tribe?

Is the definition of conservatism maybe easier? There is a nice brief definition: "Conservatism is democracy of the deceased,” Roger Scruton makes the astute observation that there are so many more ways to screw up and so little ways to do right. But does this help in practice?

“Every person on that planet wants to conserve things that are good and change things that are bad. We are all progressive, and we are all conservative. We just don't agree on what is good and what is bad.”

What are examples where positions are unclear or change over time.

“In 1903, President Theodore Roosevelt visited Yosemite and was guided by naturalist John Muir. The two men spent three memorable nights camping, first under the outstretched arms of the Grizzly Giant in the Mariposa Grove of Giant Sequoias, then in a snowstorm atop five feet of snow near Sentinel Dome, and finally in a meadow near the base of Bridalveil Fall. Their conversations and shared joy with the beauty and magnificence of Yosemite led Roosevelt to expand federal protection of Yosemite, and it inspired him to sign into existence five national parks, 18 national monuments, 55 national bird sanctuaries and wildlife refuges, and 150 national forests.”, Roosevelt, Muir, and the Grace of Place (NPR)

Teddy Roosevelt was a Republican. And here again, a “hiccup”: even though Teddy Roosevelt was a Republican, he called himself a progressive.

In reality, though, if you see someone on the street in a mask, you can predict with high certainty the other political assumptions of this person. How come? Is there now an underlying disposition, or is there not? Or is it much more a phenomenon of tribal or social conformity?

Is the left-right model, at least, useful? What can we learn from past US presidents such as Donald Trump, Bill Clinton, George W. Bush in that regard?

Is the political discourse at least more reasonable at universities and among “elites”? Or maybe even more troubled and more conforming to their very tribe?

If “normal” people are in general “moderate” on important topics (like abortion), why do major political parties play for the few on the extreme ends of the opinion spectrum?

More generally, some educated people describe themselves as “moderate” or “centrist.” Does this even mean anything, and would it be desirable?

What about “realism” vs. “utopianism”?

“Both status quo conservatives and progressive technocrats share a common element: the hostility to open-ended change, guided not by planners but by millions of experiments and trial and error. For both, the goal is stasis, it’s just that one group finds it in the past, the other one in the future.”, Virginia Postrel

A lot of these errors are made under the more elementary mistake that we can know, predict, or foresee the future, especially when we take actions. What can we learn from Phil Tetlock and Dan Gardners forecasting studies?

“To be a true progressive, you cannot be a progressive”

“Our media does not reward granular, careful, and probabilistic analysis.”

So, is it not more significant to distinguish between authoritarian and non-authoritarian politicians or political methods?

But can we be optimistic about the future when non-tribal podcasters like Joe Rogan or Coleman Hughes have audiences that are larger than most legacy media outlets combined?

Is democracy over time the best way to deal with complex situations and challenges? Is there a value in slowness, and are we not just too impatient?

References

Other Episodes

-

Episode 88: Liberalismus und Freiheitsgrade, ein Gespräch mit Prof. Christoph Möllers

-

Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann

-

Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion

-

Episode 57: Konservativ UND Progressiv

Hyrum Lewis

- Hyrum Lewis at BYU-Idaho

- Hyrum Lewis, Verlan Lewis, The Myth of Left and Right, Oxford University Press (2022)

- Hyrum Lewis, It's Time to Retire the Political Spectrum, Quillette (2017)

- Hyrum Lews Blog

Other References

- Roger Scruton, How to be a conservative, Bloomsbury Continuum (2019)

- Johan Norberg, Open: The Story of Human Progress, Atlantic Books (2021)

- Karl Popper, The Poverty of Historicism, Routledge Classic

- Phil Tetlock, Dan Gardner, Superforecasting, Cornerstone Digital (2015)

- Tim Urban, What's Our Problem?: A Self-Help Book for Societies (2023)

- Nicholas Carr, The Shallows, Atlantic Books (2020)

- Roosevelt, Muir, and the Grace of Place

- Joe Rogan Podcast

- Coleman Hughes Podcast

Tuesday Sep 12, 2023

079 — Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson

Tuesday Sep 12, 2023

Tuesday Sep 12, 2023

Todays guest is Dr. Erica Thompson who wrote the excellent book "Escape from Model Land", which I strongly recommend for reading.

Dr. Thompson is Associate Professor of Modelling for Decision Making at UCL’s Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy. She is also a Fellow of the London Mathematical Laboratory, where she leads the research programme on Inference from Models, and a Visiting Senior Fellow at the LSE Data Science Institute.

She is working on the appropriate application of mathematical modelling in supporting real-world decisions, including ethical and methodological questions. For instance, what is the best use of models in climate change, public health and economics.

Making and using models in the real world is — as it turns out — quite a tricky business and in our conversation we go deep into the question: what constitutes model land and how can we escape model land to achieve good results for our society from what we learned in model land.

I covered similar topics in other podcast episodes, because this question can be tackled from a number of different perspectives.

The first question I ask Dr. Thompson is the obvious one: What is model land?

“Nobody actually cares at all about what happens in your model. […] unless you make a claim that what happens within that model land has some relationship to what happens in the real world. So, how to transfer your judgement about the model to the judgement about the real world, is the key question?”

What does Steven Wolfram mean with irreducibility of nature? Why do we have to treat different types of models differently?

What is the difference between interpolation and extrapolation, and why is this crucially important? Many models of complex systems incorporate significant amounts of expert judgement, especially when models are extrapolating. How should we deal with such models?

“All of these decisions about model construction imply value judgements about what we think to be important.”

Value judgements per se are not the problem — but are they shared by the people affected by the model? How did you get to those judegements? Are the transparent enough? Do the decision makers know and agree with these judgements?

Under what conditions can we assess the reliability of a model? In which category do models that are discussed in public fall, for instance climate models? What are the butterfly and hawkmoth effect? What is the difference between data driven vs. “expert driven” models and what role does data quality play in practice?

Most models also are partial models. What is incorporated in a model? What is left out? What conclusions are we allowed to draw from complex models? Do they highly successful data driven models distort our expections in the more assumption driven ones?

“The model is then very much part of the story. It is not just a prediction engine.”

There are models that influence the world and the world feeds back opposed to models that “just” describe the world, and performative models that actually create the reality they describe and counter-performative models. Why is it important to distinguish among these different types?

“Those [counter-performative models] were not made with the aim to be accurate models and correctly predicting the future. They were made with the aim of showing what could happen if we didn't action which would then avoid these worst case scenarios.”

What is the difference between a (conditional or unconditional) prediction and a scenario?

Models are tools and cannot replace judgement. But did we use these tools accordingly? Or did models in the recent past (e.g. Covid) inflict more harm than good on our society?

“This is exactly what models are for—to serve as working hypotheses for further research.”, Ludwig von Bertalanffy

and

“Build a society that is resistant to model errors”, Nassim Taleb

Is this true?

Models as narrative generating devices and communication tools and collective thinking — do we want that? Under what conditions — like flatten the curve? And, how to avoid group think and be captured by models?

“Plans are worthless but planning is everything”, Dwight D. Eisenhower

“Kein Plan überlebt die erste Feindberührung”, Helmuth Graf von Moltke

So, there is a significant amount of expert judgement in building models, but do people know that and which expert do we trust?

“Trust is a social process and expertise is socially determined. […]

You must follow the science is saying you must agree with my value judgements.[…]A decision can never be science based.”

Thus, science is never value free.

Finally we talk about regulation in complex systems and how those relate to models, the long and short term perspectives and what skin in the game means. Is Niall Ferguson right when he says:

“Surely, once we have written a regulation for every possible misdeed, then good behaviour will ensue. This is just an amazing illustration of our ability as human beeings to keep doing the wrong thing in the face of all experience. […] the big players are actually protected by complex regulation. […]

Regulation is the disease of which it pretends to be the cure.”

Then, how should we regulate complex systems? Should every politician be a scientist in the Platonic sense?

»Ultimately the definition of an expert is somebody who's judegements you are willing to accept as your own.«

References

Other Episodes

-

Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch

-

Episode 67: Wissenschaft, Hype und Realität — ein Gespräch mit Stephan Schleim

- Episode 53: Data Science und Machine Learning, Hype und Realität — Teil 1

-

Episode 54: Data Science und Machine Learning, Hype und Realität — Teil 2

-

Episode 39: Follow the Science?

-

Episode 37: Probleme und Lösungen

-

Episode 2: Was wissen wir?

- Personal Website of Dr. Thompson

- UCL’s Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy

- London Mathematical Laboratory

- LSE Data Science Institute

Other References

- Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)

- Lex Fridman #376 in conversation with Steven Wolfram (2023)

- Ludwig von Bertalanffy, General Systems Theory (1969)

- Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Penguin (2017)

- Niall Ferguson on Regulation in conversation with John Anderson (2023)

Tuesday Mar 07, 2023

070 – Future of Farming, a conversation with Padraic Flood

Tuesday Mar 07, 2023

Tuesday Mar 07, 2023

Today's topic is future of farming. Farming is a bedrock of our society and culture, and at the same time one of the largest contributors to environmental degradation. So, how we can feed the population of the world in the future sustainably is a subject I wanted to cover already for some time. But it was important to find an expert who can bring together theoretical knowledge and real business application and experience.

I am very happy that Pádraic Flood agreed to join me for this conversation. He is currently team lead for crop genetics at Infarm, a vertical farming company.

Before he joined Infarm, Pádraic served as a research scientist at Wageningen University, one of the world’s top agricultural research institutions, where he also completed his Ph.D. Before that, Pádraic held an appointment at the Max Planck Institute for Plant Breeding Research.

Over the past decade, Pádraic has worked in universities using genetics to understand key scientific questions ranging from photosynthesis to how plants adapt to extreme environments.

Pádraic is not only an excellent scientist, but deeply passionate about tackling the challenge of feeding the world without destroying the environment. In addition to breeding and improving crops currently cultivated by infarm, he is pursuing ways to make staple crops viable in indoor farming which, if successful, could free up vast areas of land for nature and biodiversity restoration and go a long way towards achieving food security.

As farming as bedrock of our society we start with a look into our past. What is domestication and breeding? What are we eating today? Old species, e.g. maize are unrecognisable in the original form compared with our modern ones. Breeding was an intergenerational project of humanity. So, what is natural? Unnatural? Is unatural, what is created by humans — which seems to be a rather strange idea?

Also, farming was independently discovered seven times around the world — what does that tell us? What is convergent evolution?

Then we discuss the impacts of farming on nature and environment. How can we reduce the impact of farming while at the same time producing enough food for humanity.

What are GMOs and how is genetic modification different from older breeding technologies?

Then we talk about the 20th century. Were the Malthusian warning voices correct? How did Paul Ehrlichs “population bomb” play out and what did the green revolution with Norman Borlaugh achieve?

“rising food production reduced the malnutrition rate from 2 in 3 people in 1950 to 1 in 11 by 2019. This impressive achievement is even more noteworthy if expressed in a way that accounts for the intervening large-scale increase of the global population, from about 2.5 billion people in 1950 to 7.7 billion in 2019. […] we could not harvest such abundance, and in such a highly predictable manner, without the still-rising inputs of fossil fuels and electricity.”, Vaclav Smil

Modern technology and energy production managed to reduce the labor needed to produce a kilogram of grain by more than 98 percent between 1800 and 2020.

“Growing the grain, milling it, and baking a 1-kilogram sourdough loaf thus requires an energy input equivalent of at least 250 milliliters of diesel fuel.” (150-500ml Diesel per kg tomatoes in Spain (unheated / heated) — ~ same amount like chicken), ibid

Which role do agricultural chemicals role such as herbicides and fertilisers play?

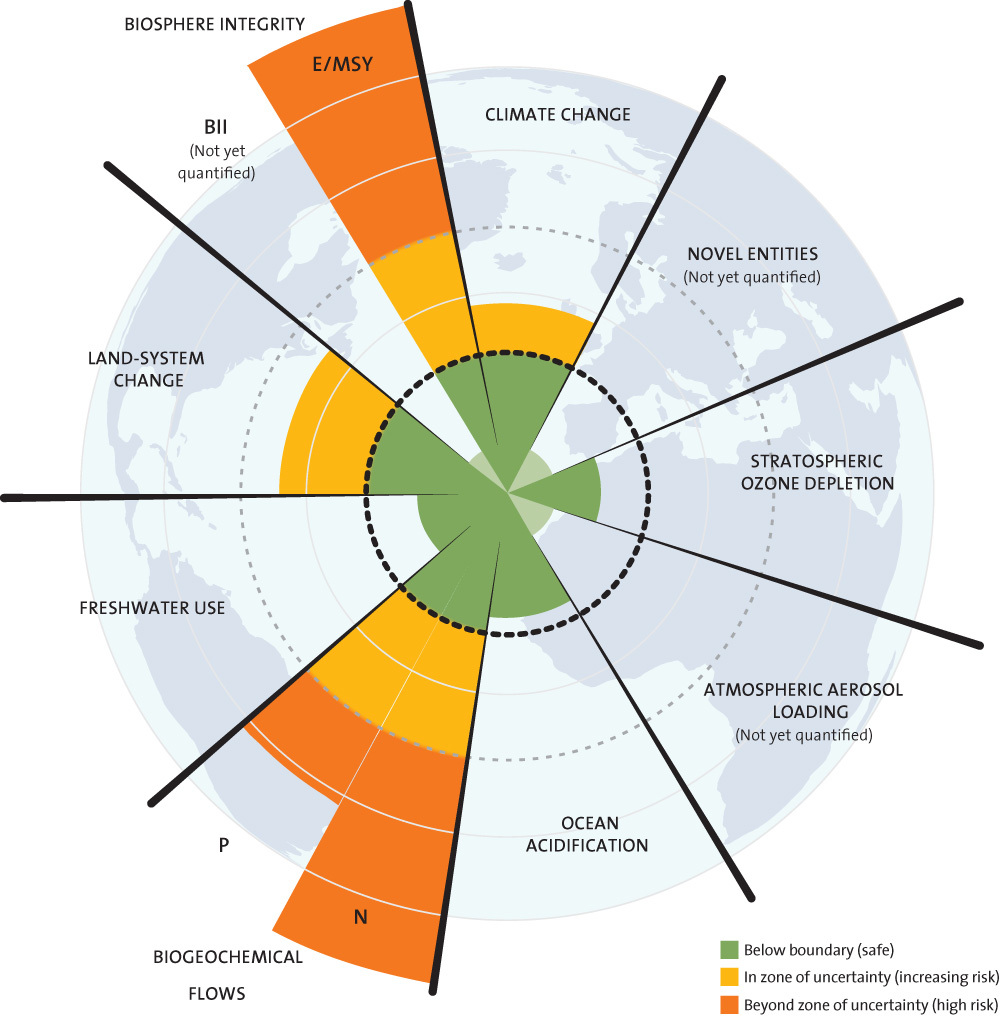

Agriculture is not only about carbon emissions. Purely looking at it through a “carbon lense” is misleading, more relevant seems the planetary boundaries framework. For instance the role of biodiversity, land use and other impacts are of huge importance. Land use is one of the major concerns, considering thet 50% of habitable land mass is used by agriculture.

Carbon tunnel vision is a real issue today and leads to significant mistakes in politics and activism, as I have discussed in other podcast episodes already.

Planetary Boundaries, J. Lokrantz/Azote based on Steffen et al. 2015

What about organic farming? It turns out, it is by far not such a good idea as often promoted. Pádraic explains what the problems are. One serious issue are externalities, where other nations pay the price for our “organic” greenwashing.

One of the major challenges is to manage energy and matter flows better on a global level. As energy plays a significant role in agriculture we discuss the important role of nuclear energy in a green economy, escpecially considering land use in comparison with wind and solar energy.

Risk perception is often not aligned with actual risks.

As one recent example, we discuss the Sri Lanka organic farming disaster, food security and national security:

“In the end, for most crops, organic farming is not net beneficial. It is actually worse for the environment than conventional food production. And people spend even extra money, thinking they do something good., when in many respects they probably are causing more harm.”

Organic food has a large international lobby with a vested interest to promote a green narration, preserve the well functioning but misleading marketing claims, despite of the realities on the planet. On top of that, some organic farming practices leave the realm of rationality and incorporate a number of esoteric ideas that contribute nothing to the environment or to human health, such as biodynamic practices.

“What is allowed in organic is not necessarily allowed because it is safer but just because we done it like that for a long time.”

One example is copper sulfate or organic insectisides, as Pádraic explains in this episode.

What we need going forward, is evidence based agriculture, not dogmatic organic / naturalistic ideas, that are stuck in the past and do more harm than good to nature and humanity.

“Dogma is not adaptive” and

“Silver bullets are only good for killing magical creatures”

What about meat and what role has carneval to play here? Where is science and technology standing in terms of lab grown meat? Evidently, in some countries lab grown chicken nuggets are already a thing?!

One of the major recent innovations seems to be precision fermentation, which could become one of the most exiting new tools in our future farming toolbelt.

“Currently, we are eating our planet”

Now, looking into the future: how could we achieve decoupling food prodcution from ecosystem destruction. How can we feed 9-11 billion people well without eating the planet and create food resilience along the way? Some practices we talk about are

- indoor farming

- precision fermentation

- lab meat

- biotechnology, GMO, Crispr/CAS

Also “doing nothing has risks”

Especially the new bio technologies, synthetic biology seems to offer a lot of opportunities for the future of farming, but also opens up significant new risks. We see a democratisation of bio-technology and synthetic biology — can this be a good thing?

And finally I ask Pádraic: if young people would want to work in these important fields, what could they do instead of glueing themselves to paintings and bridges?

References

Previous Episodes

- Episode 62: Wirtschaft und Umwelt, ein Gespräch mit Prof. Hans-Werner Sinn

- Episode 59 und 60: Wissenschaft und Umwelt 1 & 2

- Episode 48: Evolution, ein Gespräch mit Prof. Erich Eder

- Episode 45: Mit Reboot oder Rebellion aus der Krise?

- Episode 46: Activism, a conversation with Zion Lights

- Episode 37: Probleme und Lösungen

- Episode 36: Energiewende und Kernkraft, ein Gespräch mit Anna Veronika Wendland

- Episode 33: Naturschutz im Anthropozän – Gespräch mit Prof. Frank Zachos

- Episode 22: Biodiversität und komplexe Wechselwirkungen – Gespräch mit Prof. Franz Essl

Padraic Flood

- Twitter: @PdraicFlood

- Padraic Flood on LinkedIn

Literature and Links

Monday Aug 30, 2021

046 – Activism, a Conversation with Zion Lights

Monday Aug 30, 2021

Monday Aug 30, 2021

This is an exceptional episode — not only because of my guest, but also because of the fact that this episode is in English in a generally German speaking podcast. I might make the odd exception also in the future. Check the Tags to select English episodes.

Das ist heute ausnahmsweise eine englischsprachige Episode, es würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben, andernfalls geht es in Zukunft wieder deutschsprachig weiter.

In todays episode I am exctited to welcome Zion Lights. Zion Lights is a science communicator who is known for her environmental advocacy work. She is Founder of Emergency Reactor and author of The Ultimate Guide to Green Parenting, the first evidence-based book of its kind. Zion is an astronomer and she has given a TED talk on stargazing and she is the former Editor of The Hourglass, Extinction Rebellion's print newspaper, and a former spokesperson for the group.

The overarching topic of this episode is activism. I talked about activism, let's say in the footnotes of other episodes (see references). Activism clearly plays an important role in our world to change things — hopefully for the better, and exactly »hopefully« is the term I am discussing with Zion.

»Soundbites are appealing to people«

What is the role of activism in our world? How can activism go wrong — activism is (also historically) very strong on the side of reason but increasingly also on the side of nonsense. We see that small numbers of people can change the world — for the good or for the worse, how can we ensure it is for the better?

»Every great cause begins as a movement, becomes a business and eventually degenerates into a racket.«, Eric Hoffer

What role does science play and maybe more importantly: what is the interaction between good science and good activism? We then talk about naturalistic fallacies and the precautionary principle. Finally we touch on the difficult but important subject of risk communication.

»We have to learn to be more rational creatures, really«

What additionally fascinates me about Zion Lights: she openly changed her mind on an important and divisive topic (nuclear energy) as a person with significant exposure. She didn't fall into the »ideology trap«, but constantly revisited her opinions, continued to learn and listened to science — even though it would have been much easier to stick to the more popular opinions in her circle, like most of her peers did.

Other Episodes

- Episode 45: Mit »Reboot« oder Rebellion aus der Krise?

- Episode 39: Follow the Science

- Episode 37: Probleme und Lösungen

References

- Zion Lights:

- Twitter @ziontree

- www.zionlights.co.uk

- The Ultimate Guide to Green Parenting

- Sign up to the mailing list at www.emergencyreactor.org

- TEDx Talk: Don't forget to look up

- Andrew Neill Show

- Zwentendorf nuclear powerplant

- Andrew Wakefield, The discredited doctor hailed by the anti-vaccine movement, Nature (2020)

- David MacKay, Without the hot air (2015)